Назначение и устройство предохранителя.

Предохранители применяют для защиты электрических цепей и элементоэлектроустановок от токов короткого замыкания или токов перегрузок.

Предохранитель встраивается в разрыв электрической цепи. Его основной задачей является пропускание рабочего тока и разрыв электрической цепи при появлении сверхтоков. Различают предохранители низковольтные (до 1 кВ) ивысоковольтные (свыше 3 кВ), однако по назначению и принципу действия они полностью совпадают. Также выделяют силовые и быстродействующие предохранители.

Низковольтные предохранители конструктивно представляют собой довольно простое устройство. Токопроводящий элемент (плавкая вставка) под воздействием тока, значение которого выше номинальной величины, нагревается, расплавляется в дугогасящей среде (чаще всего это кварцевый песок SiO2) и испаряется, создавая разрыв в защищаемой электрической цепи.

Изолятор препятствует выходу горячих газов и жидкого металла в окружающую среду. Он изготавливается из высокосортной технической керамики и должен выдерживать при отключении очень высокие температуры и внутреннее давление.

Защитные крышки имеют планки для захвата унифицированными рукоятками для замены плавких вставок низковольтных предохранителей. Вместе с керамическим корпусом они создают взрывонепроницаемую оболочку для коммутационной электрической дуги.

Песок, в свою очередь, важен для ограничения силы тока. Обычно применяется кристаллический кварцевый песок с высокой минералогической и химической чистотой (содержание SiO2 > 99,5%).

Для коммутационной функции важным являются определенный размер кристаллов песка и оптимальное его уплотнение.

Индикатор позволяет быстро находить сгоревшие предохранители. При повышенной жесткости пружины он может служить ударным сигнализатором для приведения в действие микропереключателей или разъединителей.

Припой сдвигает характеристическую кривую к меньшим значениям тока плавления. Он подбирается в соответствии с материалом плавкого элемента и должен находиться в нужном количестве и в нужном месте.

Контактные ножи механически и электрически соединяют плавкую вставку с держателем-основанием предохранителя. Они изготавливаются из меди или медного сплава с покрытием из олова или серебра.

Традиционными материалами, из которых изготовляются плавкие вставки это: медь, цинк, серебро, обладающие необходимым удельным электрическим сопротивлением.

Основным преимуществом при использовании предохранителя с плавкой вставкой является эффект токоограничения. То есть время расплавления плавкой вставки является достаточно малым и, как следствие, ток короткого замыкания не успевает достигнуть своего максимального значения.

Очевидно, что при номинальном уровне тока или меньшем его значении плавкая вставка должна проводить электричество неограниченное количество времени.

Для ускорения времени работы плавкой вставки применяют следующие технические решения:

· плавкие вставки с участками различной ширины (сечения)

· металлургический эффект в конструкции плавких вставок

За счет снижения сечения (сужения) плавкой вставки в определенных местах достигается требуемое — меньшее время размыкания цепи.

Металлургический эффект заключается в следующем: отдельные легкоплавкие металлы (например, свинец и олово) способны растворять в своей структуре более тугоплавкие металлы, такие как медь и серебро.

Для этого на медные проволочки наносятся капли олова. При нагреве сверхтоком оловянные капли быстро расплавляются, расплавляя при этом и часть проволок. Далее используется механизм работы плавкой вставки со сниженным сечением в определенных местах.

Основной причиной продолжающегося роста числа пользователей плавких предохранителей помимо крайне выгодного соотношения цены и результата, а также незначительной занимаемой площади является их общеизвестная надежность, которая характеризует предохранители как «последнюю линию защиты». Только сертифицированные предохранители с плавкими вставками, которые соответствуют заявленным характеристикам, позволят Вам избежать пожаров, возникающих в электропроводке и электроустановках.

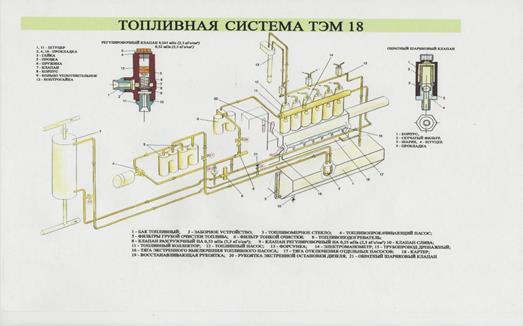

- Назначение и общее устройство топливной системы дизеля 1-ПД4Д.

Топливная система предназначена для хранения, подогрева, очистки и подачи топлива в цилиндры дизеля обеспечивает своевременный впрыск в требуемой последовательности определенных порций топлива под высоким давлением в камеры сгорания цилиндров дизеля и распыливания его на мельчайшие частицы.

В систему входят топливоподкачивающий насос, топливный насос высокого давления, трубопроводы низкого и высокого давления, топливный бак, топливоподогреватель, фильтры грубой и тонкой очистки, форсунки, регуляторы. Топливоподкачивающий насос засасывает топливо из расходного бака через сетчатый фильтр грубой очистки и подает его под давлением не выше 0,53 МПа (5,3 кгс/см2) к топливному фильтру тонкой очистки, установленному на дизеле.

Разгрузочный клапан, установленный на магистрали от топливоподкачивающего насоса к фильтру, не допускает повышения давления в топливном трубопроводе выше 0,53 МПа (5,3 кгс/см2), перепуская излишнее топливо в расходный бак по сливной трубке.

Из топливного фильтра тонкой очистки отфильтрованное топливо поступает под давлением в коллектор топливного насоса высокого давления.

Давление 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) в топливном коллекторе поддерживается регулирующим клапаном, отводящим избыток топлива по сливной трубе в бак. Клапан 6 и кран 7 служат для аварийного питания дизеля топливом. Топливный насос нагнетает топливо под высоким давлением в форсунки согласно порядку работы цилиндров дизеля.

Просочившееся топливо из форсунок и насоса высокого давления сливается в расходный бак.

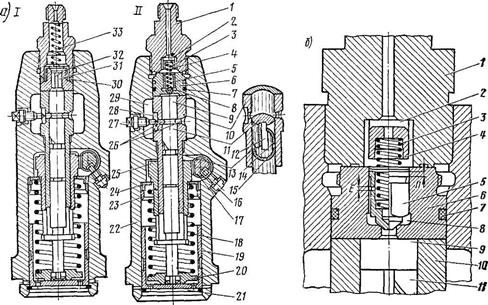

- Назначение и устройство секции топливного насоса высокого давления тепловоза ТЭМ18ДМ.

Топливный насос предназначенный для подачи в цилиндры дизеля под высоким давлением и в соответствии с нагрузкой строго определенных доз топлива на каждый цикл, состоит из следующих основных деталей: картера, кулачкового вала, толкателей, съемных плунжерных секций и коллектора.

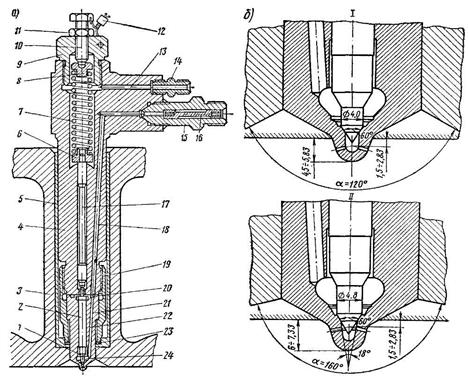

Основными деталями секции топливного насоса (рис. 30, а) являются две прецизионные пары, выполненные с высокой точностью и смонтированные вместе с другими ее деталями в корпусе 22, отлитом из чугуна. Первая пара — насосный элемент состоит из гильзы 10 и плунжера /7, а вторая-клапанная пара — из нагнетательного клапана 5 и седла 6, Обе пары изготовлены из высоколегированной термически обработанной стали. Уплотнение в каждой паре достигается путем тщательной притирки одной детали к другой. Поэтому в случае повреждения одной из деталей пара заменяется новой.

Рис 30 Секция топливного насоса (а) и ее нагнетательный клапан (б): 1- нажимной штуцер, 2, 8 — полости, сообщающиеся с нагнетательным трубопроводом, 3 — пружина нагнетательного клапана, 4- упор; 5- нагнетательный клапан, 6 — седло нагнетательного клапана, 7 — резиновое уплотнителььое кольцо, 9 — надплунжерное пространство, 10 — гильза, 11- плунжер; 12 — вертикальный паз, 13 — кольцевая выточка; 14 — верхняя кромка, 15 — нижняя кромка, 16, 27 — стопорные вннты, 17 — регулирующая рейка, 18 — пружина плунжера, 19 — направляющий стакан, 20 — тарелка пружины нижняя, 21 — стопорное кольцо; 22 — корпус секции, 23 — пружинное кольцо, 24 — тарелка пружины верхняя, 35 — шестерня; 26 — отверстие, 28 — паз, 29 — всасывающая полость корпуса, 30-уплотннтельное медное кольцо; 31 — нагнетательный клапан; 32 — седло нагнетательного клапана, 33 — пружина нагнетательного клапана (1- до модернизации! 11- после модернизации)

Гильза 10 плунжера насосной пары выполнена в виде цилиндра с утолщенной верхней частью. Два сквозных отверстия 26 в верхней части соединяют надплунжерное пространство 9 гильзы с полостью 29 корпуса, к которой подводится топливо. Одно из этих отверстий на наружной поверхности гильзы имеет коническую зенковку, а другое — снабжено вертикальной канавкой, в которую входит стопорный винт 27, удерживающий гильзу от проворачивания. При этом отверстие для прохода топлива остается открытым. Нижним буртом гильза плотно притерта к кольцевой выточке корпуса.

Плунжер 11 состоит из цилиндрической головки и фасонного хвостовика, выполненных как одно целое. На поверхности головки в верхней части имеется кольцевая выточка 13, соединенная вертикальным пазом 12 с надплунжерным пространством 9. Нижняя кромка 15 выточки выполнена круглой, а верхняя -14 — фигурной по винтовой линии. На некотором расстоянии от торца головки плунжера она пересекается с кромкой вертикального паза 12. Винтовая кромка служит для отсечки и регулирования количества топлива, подаваемого плунжером. На хвостовике плунжера имеются два выступа и головка. Выступы входят в вертикальные пазы хвостовика шестерни 25, находящейся в зацеплении с регулирующей зубчатой рейкой 17, а головка опирается на донышко направляющего стакана 19, подпираемого снизу сферической поверхностью регулировочного болта 28 толкателя (см. рис. 29). На головку надета тарелка 20 (см. рис. 30, а) пружины 18, возвращающей плунжер в нижнее положение.

Клапанная пара установлена на верхний торец гильзы плунжера. Для обеспечения плотности седло клапанной пары притерто к торцу гильзы и прижато к ней нажимным штуцером 1. Плотность с корпусом секции обеспечивается резиновым кольцом 7. В центре седла 6 имеется отверстие, служащее гнездом для нагнетательного клапана 5.

Клапан 5 (рис. 30, б) выполнен полым. В нижней части он имеет игольчатый посадочный конус, в средней-боковое отверстие Е, а в верхней- кольцевой буртик П.

Буртик П разобщает нагнетательный трубопровод от надплунжерного пространства раньше, чем это выполнит игольчатый конус, а отверстие Е перепускает топливо из нагнетательного трубопровода в надплунжерное пространство 9 после разобщения их буртиком П.

Клапан прижимается к посадочному конусу седла пружиной 3, которая другим своим концом упирается в упор 4, служащий для ограничения подъема нагнетательного клапана.

БИЛЕТ № 10

- Назначение и устройство водяной системы дизеля 1-ПД4Д.

Установленный на тепловозах дизель имеет водяное охлаждение, необходимость которого обусловлена высоким нагревом отдельных его частей, соприкасающихся с горячими газами. Уже в конце такта сжатия температура воздуха в цилиндрах повышается до 500 — 700 °С, а при сгорании топлива она достигает 2000 °С. Даже отработавшие газы на выхлопе имеют температуру 430 — 480 °С. Такой высокий нагрев деталей мог бы вызвать значительную их деформацию, разрушение, пригорание масла и, как следствие, заклинивание поршней в цилиндрах.

Сильный нагрев деталей дизеля требует интенсивного охлаждения их водой, температура которой должна быть достаточно высокой во избежание появления трещин в блоке, цилиндровых втулках, крышках цилиндров и корпусе турбонагнетателя. Нагретая вода охлаждается в секциях радиатора, а часть тепла, отводимого от дизеля водой, используется для вспомогательных целей (подогрева топлива в баке и воздуха в кабине машиниста в холодное время года).

На тепловозах вода используется также для охлаждения дизельного масла в водомасляном теплообменнике и наддувочного воздуха перед поступлением его в цилиндры дизеля. Так как охлаждение масла и наддувочного воздуха должно осуществляться водой с более низкой температурой по сравнению с водой, охлаждающей дизель, то водяная система имеет два самостоятельных контура циркуляции воды. Температура воды в основном контуре поддерживается в пределах 70 — 85 °С, а во вспомогательном — 60 — 70 °С. Циркуляцию воды в каждом контуре осуществляет специальный насос, получающий привод от коленчатого вала дизеля.

Для охлаждения воды основного контура используются шестнадцать, а вспомогательного — восемь водяных секций, установленных в шахте холодильника. Оба контура объединены расширительным баком, укрепленным над шахтой холодильника

Водяная система дизеля закрытого типа с принудительной циркуляцией воды имеет два самостоятельных контура охлаждения (горячий контур, холодный контур), каждый из которых имеет свой трубопровод, водяной насос, секции холодильника и общий вентилятор охлаждения.

Система предназначена для отвода тепла, выделяющегося при работе дизеля, для обогрева кабины машиниста и осуществления прогрева дизеля перед запуском от постороннего источника тепла.

Горячий (основной) контур предназначен для охлаждения выхлопных коллекторов, корпуса турбокомпрессора, втулок и крышек цилиндров дизеля. В холодное время года вода горячего контура используется для подогрева топлива в топливоподогревателе, обогрева кабины машиниста.

Водяным насосом 46, левым по ходу тепловоза, вода нагнетается в охлаждающие полости дизеля 42 и турбокомпрессор. Нагретая вода отводится от дизеля в секции 53 холодильника тепловоза и далее во всасывающую

полость водяного насоса 46. В холодное время часть воды из водяной полости левого выхлопного коллектора дизеля отводится на обогрев в топливоподогреватель 29, калорифер 32, обогреватели пола кабины машиниста 34 и 65.

Холодный контур предназначен для отвода тепла от охладителя наддувочного воздуха и охладителей масла дизеля.

Водяным насосом 63, правым по ходу тепловоза, вода нагнетается в маслоохладитель 22 дизеля, секции 3 холодильника. Охлажденная вода далее прокачивается через маслоохладитель 59, холодильник наддувочного воздуха 64 и поступает во всасывающий патрубок водяного насоса 63.

Контроль температуры воды дизеля осуществляется дистанционным термометром 51, измеритель которого установлен в горячем контуре на выходе воды из дизеля, а указатель — на пульте кабины машиниста. На трубопроводе выхода воды из дизеля (горячий контур) и входа воды в маслоохладитель (холодный контур) установлены датчики реле температуры 58 и 60, которые подают сигнал на открытие жалюзи холодильника и на снятие нагрузки с дизеля (при превышении ‘максимально допустимой температуры воды).

Терморегуляторы 66 (в горячем и холодном контурах) автоматически

управляют частотой вращения вентилятора холодильника, поддерживая температуру воды в оптимальных пределах.

Для контроля температуры воды в холодном контуре перед входом в маслоохладитель установлен измеритель дистанционного термометра 4, а указатель — на пульте в кабине машиниста.

Для периодических замеров температуры воды в горячем и холодном контурах установлены грибки под ртутные термометры. Для периодических замеров давления воды в системе установлены грибки под манометры и грибки под мановакуумметры.

Отвод пара и воздуха осуществляется с помощью паровоздушных трубок в расширительный бак 12, который соединен подпиточными трубами с всасывающими патрубками водяных насосов 46 и 63.

Водомерное стекло 13 предназначено для контроля уровня воды в расширительном баке. На боковой поверхности бака нанесены две черты с надписями В.У.— верхний уровень воды и Н.У.— нижний уровень воды. Уровень воды в баке должен находиться между этими отметками. Заливная горловина 9, расположенная в верхней части бака, закрывается крышкой, в которой вмонтирован паровоздушный клапан 8. Для сообщения бака с атмосферой при заправке снизу тепловоза или перед снятием крышки с паровоздушным клапаном 8 имеется вестовая труба с краном 6.

Положение вентилей, краников и соединительных головок при работе дизеля, включении обогрева, прогреве топлива, прогреве дизеля от внешнего источника, при заполнении системы водой и сливе воды из системы указано в таблице на рисунке.

На подпиточных и паровоздушных трубах установлены вентили 11, 18, 19 и краник 7 с целью отсоединения водяного бака от системы при опрессовке водяных полостей дизеля.

2. Назначение и устройство форсунки дизеля 1-ПД4Д.

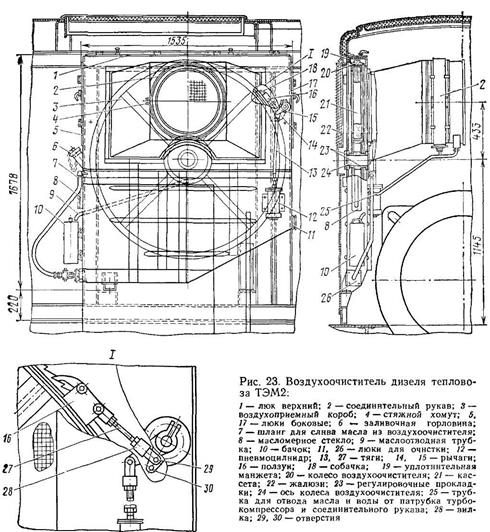

Форсунка дизеля (рис. 32, а) предназначена для распыливания и распределения топлива в камере сгорания. Основной частью форсунки является распылитель, состоящий из прецизионной пары — корпуса 21 и иглы 2. Распылитель прикреплен снизу корпуса 4 форсунки гайкой 19. Верхний торец корпуса распылителя и сопрягаемый с ним торец корпуса форсунки имеют притертые между собой поверхности, которые обеспечивают плотность стыка. Для впрыска топлива в камеру сгорания в нижней части корпуса распылителя выполнена сферическая головка (рис. 32, б) с девятью отверстиями диаметром 0,35 мм, расположенными по окружности.

К седлу корпуса распылителя притерт запорный конус иглы 2 (см. рис. 32, а), который отделяет полость 24 форсунки от камеры сгорания. На хвостовик иглы в верхней части опирается своей шаровой поверхностью штанга 17, передавая ей усилие от пружины 7. Затяжка пружины отрегулирована (при помощи болта 10) на давление впрыска топлива 275 кгс/см2. После регулировки затяжки пружины болт 10 закрепляют контргайкой II и пломбируют.

При работе дизеля топливо, нагнетаемое топливным насосом, подается по трубопроводу высокого давления в штуцер 15, а оттуда, пройдя щелевой фильтр 16, канал 18, кольцевую выточку 20, по трем наклонным отверстиям 22 поступает в полость 24. Так как выходное отверстие корпуса распылителя закрыто иглой 2, прижатой к седлу пружиной, то давление в полости 24 будет резко повышаться, воздействуя на большой конус 1 направляющей части иглы. Когда сила давления топлива, стремящаяся приподнять иглу вверх, превысит силу затяжки пружины 7, игла распылителя приподнимается. При этом топливо будет с большой скоростью впрыскиваться из полости 24 через распыливающие отверстия головки корпуса распылителя в камеру сгорания.

Вследствие высокого давления в полости 24 часть топлива просачивается между иглой и корпусом распылителя во внутреннюю полость форсунки, смазывая трущиеся поверхности.

Просочившееся топливо отводится через сверление 13 и штуцер 14 в сливную трубу. Впрыск топлива прерывается, как только прекращается подача топлива насосом.

Рис. 32. Форсунка дизеля (а) и ее распылитель (б):

Большой конус иглы; 2 — игла распылителя; 3 — крышка цилиндра; 4 — корпус форсунки; 5 — втулка форсунки; 6 — нижняя тарелка пружины; 7-пружина; « — верхняя тарелка пружины; 9 — пробка; 10 — регулирующий болт; 11- контргайка; 12 — пломба; 13 — сверление; 14 — топливоотводящий штуцер; 15 — топливоподводящий штуцер; 16 — щелевой фильтр; П — штанга; 18 — топливоподводящий канал корпуса форсунки; 19 — гайка распылителя; 20 — кольцевая выточка корпуса распылителя; 21 — корпус распылителя; 22 — наклонное отверстие корпуса распылителя; 23 — уплотиительное кольцо; 24 — полость форсунки; 1- распылитель до модернизации; 11- распылитель после модернизации

БИЛЕТ № 11

- Назначение и устройство воздухоочистителя дизеля 1-ПД4Д.

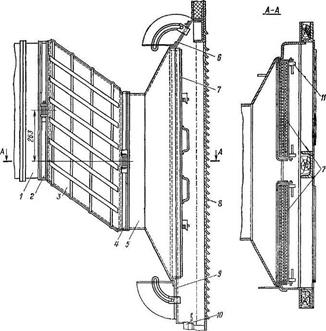

Воздухоочиститель дизеля тепловоза (рис. 23) является масляным фильтром непрерывного действия. Его к. п. д. очистки постоянен на всех режимах работы тепловоза н составляет 98,5% при сопротивлении до 20 мм вод. ст. Воздухоочиститель позволяет получать технически чистый воздух (запыленностью не более 1 мг/м3) при общей запыленности 65 мг/м3. Фильтрующими элементами воздухоочистителя служат четыре сетчатые кассеты 21 (в виде секторов), которые размещены в колесе 20. В каждой кассете 16 сеток, из них шесть № 5 X 0,7, шесть — № 3,2 X 0,5 и четыре — № 7 X 1,2. Колесо 20 вместе с кассетами 21 установлено на неподвижной оси 24, закрепленной в стенках корпуса, нижняя часть которого представляет собой масляную ванну объемом 108 л. Вращение колеса осуществляется автоматически при помощи пневмоцилиндра 12, к которому подводится воздух от компрессора. Воздух поступает в пневмоцилиндр периодически по мере срабатывания регулятора давления 3РД. При срабатывании регулятора давления поступающий в пневмоцилиндр воздух воздействует на его шток и посредством тяги 13, рычагов 15, 14, тяги 27 и ползуна 16 перемещает собачку 18, входящую в зацепление с храповой лентой (зубьями) обода колеса 20.

Рис. 22. Воздухоочиститель дизеля тепловоза:

Всасывающий патрубок турбокомпрессора; 2, 4 — стяжные хомуты; 3 — соединительный рукав; 5 — каркас воздухоочистителя; 6, 9 — люки; 7 — сетчатые кассеты; 8 — жалюзи; 10 — алнвная труба; 11- зажимы крепления кассет

Частота вращения колеса воздухоочистителя зависит от частоты срабатывания регулятора давления ЗРД и примерно составляет 0,04 — 0,15 об/ч. Очистка кассет происходит в период прохождения ими масляной ванны. Задержанная пыль выпадает в осадок на дно ванны. Пылеемкость воздухоочистителя составляет примерно 50 кг и определяется в основном емкостью масляной ванны от днища корпуса до обода колеса 20. Для спуска масла предусмотрен кран со шлангом 7, а для удаления грязи — люки 26.

В верхней части корпуса воздухоочистителя имеются люки 1, 5 и 17, которые служат для забора воздуха из машинного помещения в зимнее время, при этом жалюзи 22 полностью или частично закрываются.

Дата добавления: 2016-09-26; просмотров: 8509;

Похожие статьи:

Принцип действия предохранителей

Определение и назначение

Плавкий предохранитель — это коммутационный электрический элемент, предназначенный для отключения защищаемой цепи путем расплавления защитного элемента. Изготовляют плавкие элементы из свинца, сплавов свинца с оловом, цинка, меди. Предназначены для защиты электрооборудования и сетей от токов короткого замыкания и недопустимых длительных перегрузок.

Режимы работы предохранителя

Работа предохранителя протекает в двух резко различающихся режимах: в нормальных условиях; в условиях перегрузок и коротких замыканий.

Первый этап — работа в штатном режиме сети. В нормальных условиях нагрев плавкого элемента имеет характер установившегося процесса, при котором все выделяемое в нем количество теплоты отдается в окружающую среду. При этом, кроме элемента, нагреваются до установившейся темпера туры и все другие детали предохранителя. Эта температура не должна превышать допустимых значений.

Силу тока, на которую рассчитан плавкий элемент для длительной рабо ты, называют номинальной силой тока плавкого элемента (1Ном)- Она может быть отлична от номинальной силы тока самого предохранителя. Обычно в один и тот же предохранитель можно вставлять плавкие элементы на раз личные номинальные значения силы тока.

Номинальная сила тока предохранителя, указанная на нем, равна наи большему значению тока плавкого элемента, предназначенного для данной конструкции предохранителя. При номинальной силе тока избыточное ко личество теплоты вследствие теплопроводности материала элемента успева ет распространиться к более широким частям, и весь элемент практически нагревается до одной температуры.

Второй этап — возрастание силы тока в сети. Чтобы значительно сокра тить время плавления вставки при возрастании силы тока, элемент выполняют в виде пластинки с вырезами, уменьшающими ее сечение на отдель ных участках. На этих суженных участках выделяется большее количество теплоты, чем на широких.

При коротком замыкании нагревание суженных участков происходит настолько интенсивно, что отводом количества теплоты практически можно пренебречь Плавкий элемент расплавляется («перегорает») одновременно во всех или в нескольких суженных местах, причем сила тока в цепи при коротком замыкании не успевает достичь установившегося значения.

В момент расплавления элемента в месте разрыва цепи возникает электри ческая дуга. Гашение дуги в современных предохранителях происходит в ограни ченном объеме патрона предохранителя. При этом плавкие предохранители делают такими, чтобы жидкий металл не мог повредить окружающие предметы.

Общее устройство и конструкция

В общем случае современный предохрани тель состоит из двух основных частей: фарфо рового основания с металлической резьбой; сменной плавкой вставки (рис. 21.1).

Плавкая вставка такого предохранителя рассчитана на номинальные токи 10, 16, 20 А. По своей конструкции предохранители могут быть резьбового типа (пробочные) или трубчатые. На рис. 21.2 представлен предохранитель ППТ-10 с плавкой вставкой ВТФ (вставка трубчатая фарфоровая) на 6 или 10 А для установок до 250 В. Основание пластмассовое, крепится к несущей конструкции винтом. Внутри трубки (ВТФ) на ходится сухой кварцевый песок. Трубка уста навливается в отверстие крышки предохраните ля. К основным параметрам предохранителей относятся: номинальный ток; номинальное на пряжение; предельно отключаемый ток.

Принцип действия

Плавкая вставка при протекании по ней тока нагревается. Во время протекания через нее боль шого тока за счет перегрузки или короткого за мыкания она перегорает. Время перегораний пре дохранителей зависит от силы тока, проходящего через нить. Так, при коротком замыкании, пре дохранители перегорают достаточно быстро, и в этом наиболее опасном случае служат простой, дешевой и надежной защитой. Чтобы при перегорании плавкой вставки в предохранителе не проявилось опасное явление элек трической дуги, вставка помещается в фарфоровую трубку.

Пример. Введем в цепь на рис. 21.3 предохраняющий участок длиной 30 мм из медной проволочки диаметром 0,2 мм. Площадь ее поперечного сечения; S = π • r 2 = π /4 • d 2 = 3,14 • 0,22: 4 = 0,0031 мм2.

Сопротивление предохраняющего участка составляет 0,029 Ом. Затем мысленно выделим участок такой же длины, сопротивление рабочего алюминиевого провода сече нием 2,5 мм2 такой же длины равно 0,00063 Ом. Так как при равных условиях количество теплоты пропорционально сопротивлению, в проволочке предохранителя вы делится в 0,029 : 0,00063 = 46 раз больше теплоты.

Выводы. При длительно допустимом для данного провода токе, он нагревается умерен но, а температура проволочки значительно выше, но она при этом не перегорает. При коротком замыкании проволочка настолько быстро нагревается, что перегорает. За это время рабочий провод не успевает нагреться до температуры, опасной для его изоляции.

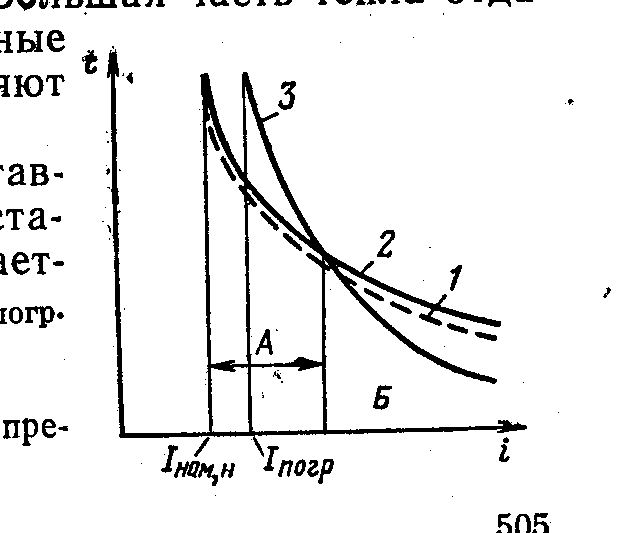

Важнейшая характеристика предохраните ля — зависимость времени перегорания плавкого элемента от силы тока — времятоковая характеристика представлена на рис. 21.4.

Достоинства плавких предохранителей

1. Время перегорания предохранителей зави сит от силы тока, проходящего через нить. Так, при коротком замыкании, когда ток очень велик, предохранители перегорают достаточно быстро, и в этом наиболее опасном случае служат простой, дешевой и надежной зашитой.

2. В большинстве плавках предохранителей предусмотрена возможность безопасной заме ны плавкой вставки под напряжением.

1. Если ток в цепи незначительно превышает допустимый, плавкие предохранители плохо выполняют защитную роль.

Примеры. При перегрузках до 30% срок службы проводки заметно сокращается, а предохранители не перегорают. При больших величинах перегрузок (до 50…70%) время перегорания предохранителей составляет от минуты до десятков минут. За это время изоляция перегруженных проводов успевает сильно перегреться.

2. Другим недостатком предохранителей является их повреждаемость.

После перегорания пробку нужно заменять новой (перезаряжать). Для про стоты восстановления в конструкции плавких предохранителей применяют ся сменные калиброванные плавкие вставки.

Назначение, принцип действия и устройство предохранителя

а) Назначение предохранителя. Предохранители появились одновременно с электрическими сетями. Простота устройства и обслуживания, малые размеры, высокая отключающая способность, небольшая стоимость обеспечили их очень широкое применение. Предохранители НН изготовляются на токи от мА до тысяч А и на напряжение до 660 В, а предохранители ВН — до 35 кВ и выше.

Предохранители — это ЭА, предназначенные для защиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов КЗ.

Отключение защищаемой цепи происходит посредством разрушения специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное значение.

В большей части конструкций отключение цепи осуществляется путем расплавления плавкой вставки, которая нагревается непосредственно током цепи. После отключения цепи необходимо заменить перегоревшую вставку на исправную. Эта операция осуществляется вручную или автоматически. В последнем случае заменяется весь предохранитель.

Широкое применение предохранителей в самых различных областях народного хозяйства и в быту привело к многообразию их конструкций. Однако, несмотря на это, все они имеют следующие основные элементы: корпус или несущую деталь, плавкую вставку, контактное присоединительное устройство, дугогасительное устройство или дугогасительную среду.

б) Принцип работы предохранителя, физические явления в электрическом аппарате.Отключение защищаемой цепи происходит посредством разрушения специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое значение.

В большей части конструкций отключение цепи осуществляется путём расплавления плавкой вставки, которая нагревается непосредственно током

защищаемой цепи. После отключения цепи необходимо заменить перегоревшую вставку на исправную. Эта операция осуществляется вручную либо автоматически. В последнем случае заменяется весь предохранитель.

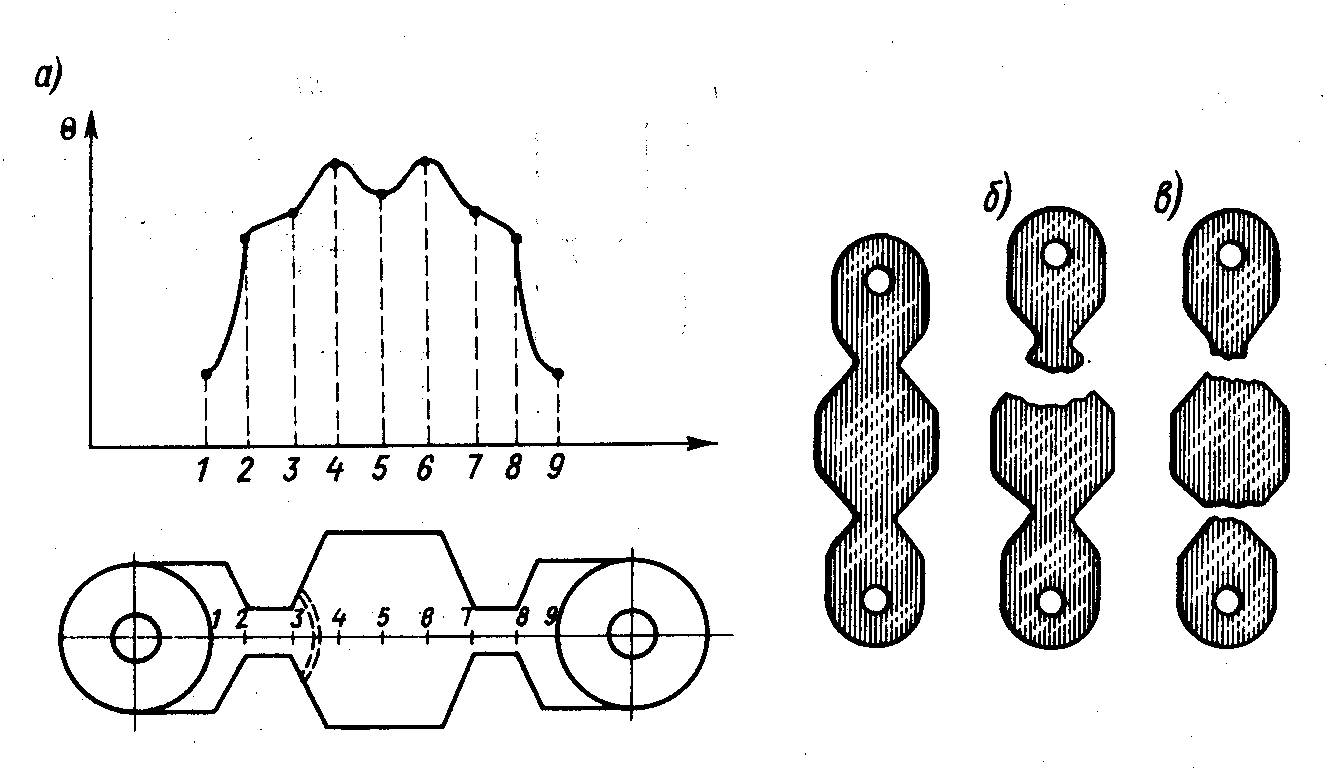

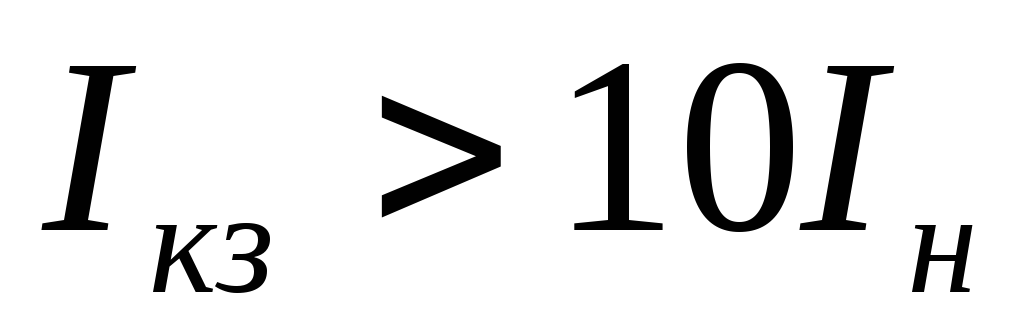

При токах > I плавления предохранитель должен срабатывать в соответствии с времятоковой характеристикой. Сростом тока степень ускорения перегорания плавкой вставки должна возрастать намного быстрее тока. Для получения такой характеристики придают вставке определенную форму или используют металлургический эффект.

Вставку выполняют в виде пластинки с вырезами (рис. 6.1,а), уменьшающими ее сечение на отдельных участках. На этих суженых участках

Рис.6.1 – Распределение температур (а) и места перегорания фигурных плавких вставок при перегрузках (б) и при КЗ (в)

выделяется больше теплоты, чем на широких. При Iном избыточная теплота вследствие теплопроводности материала вставки успевает распределятся к более широким частям и вся вставка имеет практически одну температуру. При перегрузках (I  ) нагрев суженных участков идет быстрее, т.к. только часть теплоты успевает отводиться к широким участкам. Плавкая вставка плавится в одном самом горячем месте (рис 6.1,б). При КЗ (I »

) нагрев суженных участков идет быстрее, т.к. только часть теплоты успевает отводиться к широким участкам. Плавкая вставка плавится в одном самом горячем месте (рис 6.1,б). При КЗ (I »  ) нагрев суженных участков идет настолько интенсивно, что практически отводом теплоты от них можно пренебречь. Плавкая вставка перегорает одновременно во всех или нескольких суженых местах (рис 6.1,в).

) нагрев суженных участков идет настолько интенсивно, что практически отводом теплоты от них можно пренебречь. Плавкая вставка перегорает одновременно во всех или нескольких суженых местах (рис 6.1,в).

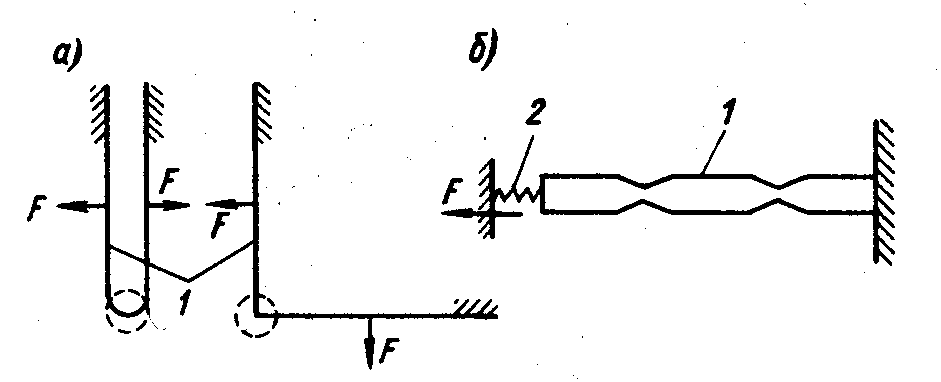

Во многих конструкциях вставке 1 придается такая форма (рис 6.2,а) , при которой электродинамические силы F, возникающие при токах КЗ , разрывают вставку еще до того, как она успевает расплавиться. На рис. 6.2,а место разрыва обозначено кружком. Этот участок выполняется меньшего сечения.

Рис. 6.2. Примеры форм плавких вставок с ускоренным их разрывом

При токах перегрузки электродинамические силы малы и плавкая вставка плавится.в суженом месте. В конструкции на рис. 6.2,б ускорение отключения цепи при перегрузках и КЗ достигается за счет пружины 2, разрывающей вставку 1 при размягчении металла на суженных участках, до того, как происходит плавление этих участков.

Металлургический эффект заключается в том, что многие легкоплавкие металлы (олово, свинец и др.) способны в расплавленном состоянии растворять другие тугоплавкие металлы (медь, серебро и др.). Это явление используется в предохранителях с вставками из ряда параллельных проволок.

Для ускорения плавления вставок при перегрузках на проволоки напаиваются оловянные шарики. При токах перегрузки шарик расплавляется и растворяет часть металла, на котором он напаян. Вставка перегорает в месте напайки шарика.

Параметры предохранителя

Предохранитель работает в двух резко различных режимах: в нормальных условиях и условиях перегрузок и КЗ. В первом случае перегрев вставки имеет характер установившегося процесса, при котором вся выделяемая в ней теплота отдается в окружающую среду. При этом кроме вставки нагреваются до установившейся температуры все другие детали предохранителя. Эта температура не должна превышать допустимых значений. Ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы, называют номинальным током плавкой вставки Iном. Он может быть отличен от номинального тока самого предохранителя.

Обычно в один и тот же предохранитель можно вставлять плавкие вставки на разные номинальные токи. Номинальный ток предохранителя, указанный на нем, равен наибольшему из токов плавких вставок, предназначенных для данной конструкции предохранителя.

Защитные свойства предохранителя при перегрузках нормируются. Для предохранителей обычного быстродействия задаются условный ток не плавления — ток, при протекании которого в течении определенного времени плавкая вставка не должна перегореть, условный ток плавления — ток, при протекании которого в течении определенного времени плавкая вставка должна перегореть. Например, для предохранителя с плавкими вставками на номинальные токи 63 -100 А плавкие вставки не должны перегореть при протекании тока 1,3 Iном в течении одного часа, а при токе 1,6 Iном должны перегореть за время до одного часа.

Рассмотрим нагрев вставки при длительной нагрузке.

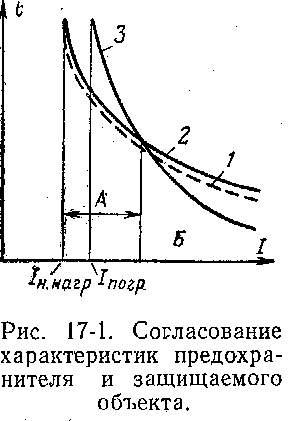

Основной характеристикой предохранителя является времятоковая характеристика, представляющая собой зависимость времени плавления вставки от протекающего тока t=f(i). Для совершенной защиты желательно, чтобы времятоковая характеристика предохранителя (кривая 1 на рис. 6.3) во всех точках шла немного ниже характеристики защищаемой цепи или объекта (кривая 2 на рис. 6.3) . Однако реальная характеристика предохранителя (кривая

3) пересекает кривую 2. Поясним это. Если характеристика предохранителя соответствует кривой 1, то он будет перегорать из-за старения или при пуске

Рис. 6.3. Согласование характеристик предохранителя и защищаемого объекта

двигателя. Цепь будет отключаться при отсутствии недопустимых перегрузок. Поэтому ток плавления вставки выбирается больше номинального тока нагрузки. При этом кривые 2 и 3 пересекаются. В области больших перегрузок (область Б) предохранитель защищает объект. В области А предохранитель объект не защищает. При небольших перегрузках (1,5 – 2)Iном нагрев предохранителя протекает .медленно. Большая часть тепла отдается окружающей среде,

Ток, при котором плавкая вставка сгорает при достижении ею установившейся температуры, называется пограничным током Inoгp. Для того, чтобы предохранитель не срабатывал при номинальном токе Iном, необходимо Inoгp > Iном. С другой стороны, для лучшей защиты значение Inoгp должно быть возможно ближе к номинальному.

Для снижения температуры плавления вставки при ее изготовлении применяются легкоплавкие металлы и сплавы (медь, серебро, цинк, свинец, алюминий).

Рассмотрим нагрев вставки при КЗ.

Если ток, проходящий через вставку, в 3 — 4 раза больше Iном, то практически процесс нагрева идет адиабатически, т.е. все тепло, выделяемое вставкой, идет на ее нагрев.

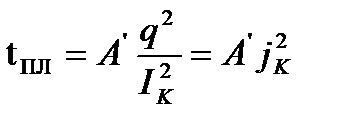

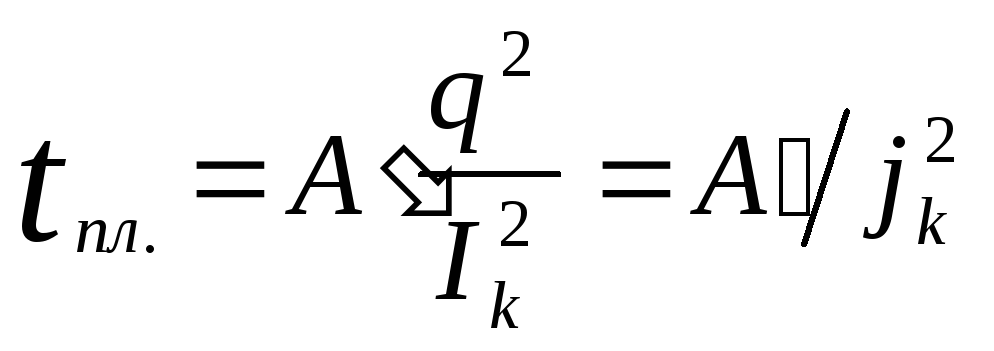

Время нагрева вставки до температуры плавления

,

,

где А’- постоянная, определяемая свойствами материала; q — поперечное сечение вставки; jк -плотность тока вставки.

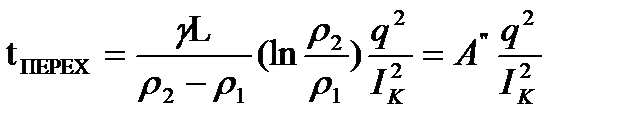

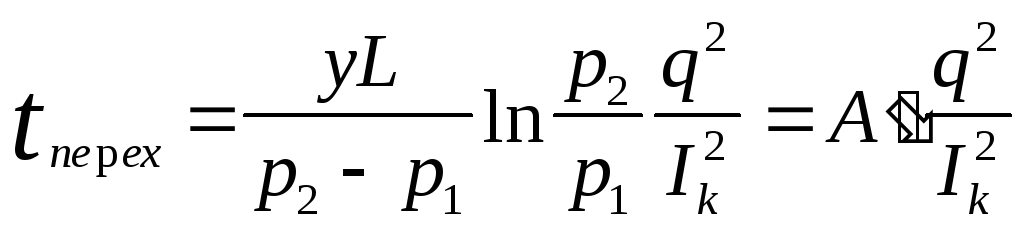

По мере того как часть плавкой вставки из твердого состояния перейдет в жидкое, ее удельное сопротивление резко увеличится (в десятки раз). Время перехода из твердого состояния в жидкое

,

,

где  — удельное сопротивление материала вставки при температуре плавления;

— удельное сопротивление материала вставки при температуре плавления;  — удельное сопротивление материала вставки в жидком состоянии;

— удельное сопротивление материала вставки в жидком состоянии;  у — плотность материала вставки; L — скрытая теплота плавления материала

у — плотность материала вставки; L — скрытая теплота плавления материала

вставки.

Основным параметром предохранителя при КЗ является предельный ток отключения — ток, который он может отключить при возвращающемся напряжении, равном наибольшем рабочему напряжению.

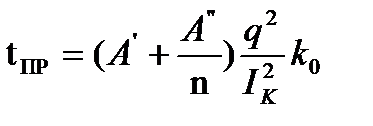

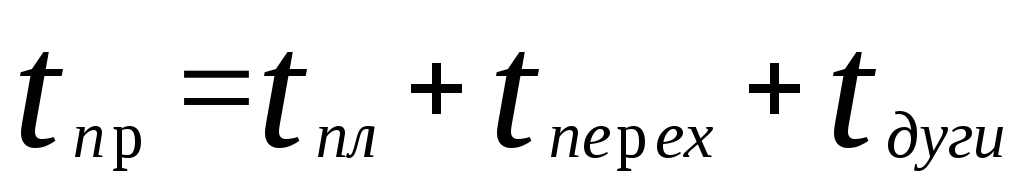

Время существования дуги зависит от конструкции предохранителя. Полное время отключения цепи предохранителем

t пр= tпл + t перех + t дуги

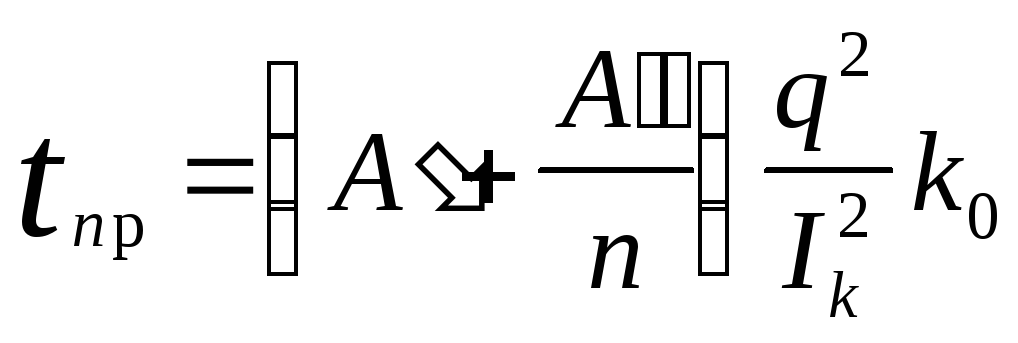

Для предохранителя со вставкой, находящейся в воздухе

,

,

где коэффициент n =3 учитывает преждевременное разрушение вставки, a k0 = 1.2 -1.3 учитывает длительности горения дуги.

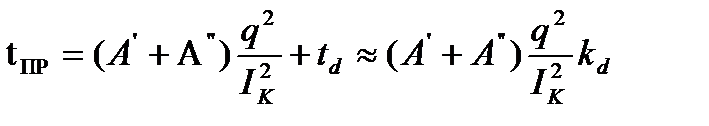

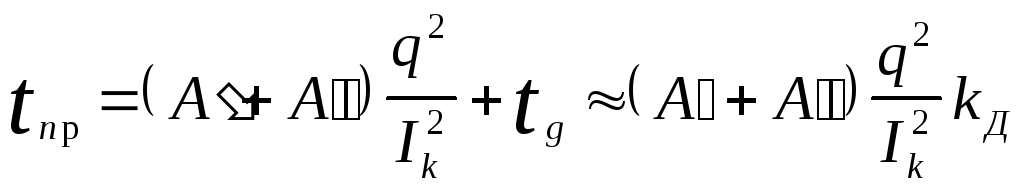

В предохранителях с наполнителем (закрытого типа) разрушение вставки до полного ее плавления менее вероятно. Время отключения цепи предохранителем

,

,

Коэффициент кд = 1,7 -2 учитывает длительность горения дуги.

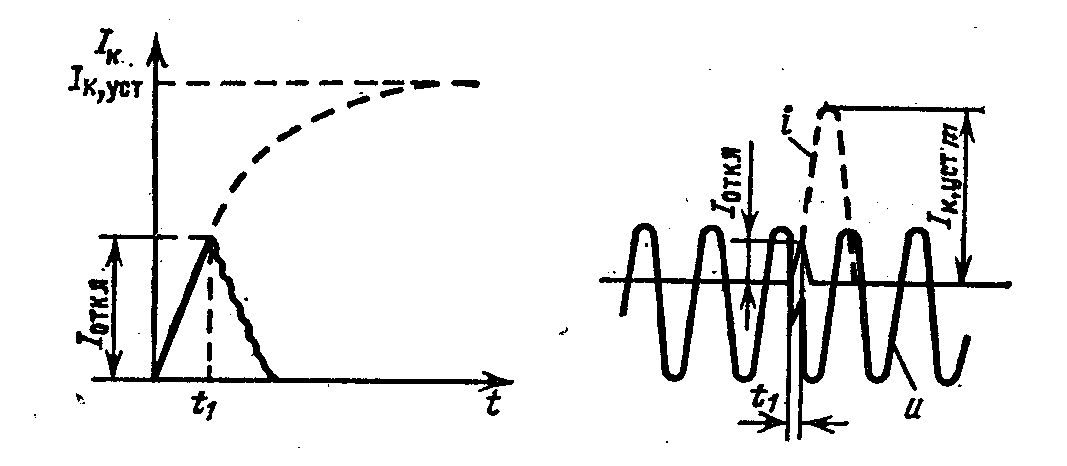

Плавление вставки переменного сечения происходит в перешейках с наименьшим сечением. Процесс нагрева протекает так быстро, что тепло почти не успевает отводится на участки повышенного сечения. Наличие перешейков уменьшенного сечения позволяет резко снизить время с момента начала КЗ до появления дуги. Процесс гашения дуги начинается до момента достижения током КЗ установившегося или даже амплитудного значения. Дуга образуется через время t1 после начала КЗ, когда ток в цепи значительно меньше установившегося значения Ik уст.

Средства дугогашения позволяют погасить дугу за миллисекунды. При этом проявляется эффект токоограничения, показанный на рис. При отключении поврежденной цепи с токоограничением облегчается гашение дуги, т. К. Отключается не установившийся ток КЗ, а ток, определяемый временем плавления вставки.

Рис. 6.4. Отключение постоянного и переменного тока предохранителем с токоограничением

Конструкция предохранителей

в) Устройство предохранителя.Широкое применение предохранителей в

самых различных областях народного хозяйства и в быту привело к многообразию их конструкций. Однако, несмотря на это, все они имеют следующие основные элементы: корпус или несущую деталь, плавкую вставку, контактное присоединительное устройство, дугогасительное устройство или дугогасительную среду.

Рекомендуемые страницы:

Принцип действия, устройство и назначение предохранителей

Предохранитель — это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное значение.

В большинстве предохранителей отключение цепи происходит за счет расплавления плавкой вставки, которая нагревается протекающим через нее током защищаемой цепи.

После отключения цепи необходимо заменить перегоревшую вставку на исправную. Эта операция производится вручную или автоматически заменой всего предохранителя.

Основными элементами предохранителя являются: корпус, плавкая вставка (плавкий элемент), контактная часть, дугогасительное устройство и дугогасительная среда.

Предохранители изготовляются на напряжение переменного тока 36, 220, 380, 660 В и постоянного тока 24, 110, 220, 440 В.

Предохранители характеризуются номинальным током плавкой вставки, т.е. током, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы. В один и тот же корпус предохранителя могут быть вставлены плавкие элементы на различные номинальные токи, поэтому сам предохранитель характеризуется номинальным током предохранителя (основания), который равен наибольшему из номинальных токов плавких вставок, предназначенных для данной конструкции предохранителя.

Предохранители до 1 кВ изготовляются на номинальные токи до 1000 А.

В нормальном режиме теплота, выделяемая током нагрузки в плавкой вставке, передается в окружающую среду и температура всех частей предохранителя не превышает допустимую. При перегрузках или КЗ температура вставки увеличивается и она расплавляется. Чем больше протекающий ток, тем меньше время плавления. Эта зависимость называется защитной (времятоковой) характеристикой предохранителя.

Предохранители не должны отключать электрическую цепь при протекании условного тока неплавления и должны отключать цепь при протекании условного тока плавления в течение определенного времени, зависящего от номинального тока (ГОСТ 17242—79Е). Например, при номинальных токах 10—25 А плавкая вставка не должна расплавляться в течение 1 ч при токах 130% номинального и должна расплавляться в течение того же времени при токах 175% номинального.

Чтобы уменьшить время срабатывания предохранителя, применяются плавкие вставки из разного материала, специальной формы, а также используется металлургический эффект.

Наиболее распространенными материалами плавких вставок являются медь, цинк, алюминий, свинец и серебро.

Источник: Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. Чиркова. Электрооборудование электрических станций и подстанций

Принцип работы и устройство предохранителя

История использования электричества насчитывает уже более века. Одновременно с появлением в повседневной жизни такого «невидимого помощника» встал вопрос об организации защиты электропроводки и электроустановок от различных аварийных и ненормальных режимов работы. Одними из первых таких устройств защиты стали предохранители.

Развитие начиналось с обычной проволоки из платины, которая применялась в середине 19 века для защиты телеграфного кабеля, до современных предохранителей с отключающей способностью высокого значения. Благодаря своей довольно простой конструкции и надежной работе, в основе которой лежат незыблемые физические законы, плавкие электрические предохранители стали воплощением безопасности в электрических цепях.

Позднее применялись плавкие вставки с легкоплавкими элементами из свинца и олова. В связи с тем, что номинальные токи в настоящее время могут превышать 1000 А, отпала потребность в использовании плавких вставок старого типа. Однако принцип работы сегодняшних предохранителей высокой отключающей способности остался практически неизменным с 1890 года. Именно тогда Мордей В.М. запатентовал первый предохранитель.

Предохранитель встраивается в разрыв электрической цепи. Его основной задачей является пропускание рабочего тока и разрыв электрической цепи при появлении сверхтоков. Различают предохранители низковольтные (до 1 кВ) и высоковольтные (свыше 3 кВ), однако по назначению и принципу действия они полностью совпадают. Также выделяют силовые и быстродействующие предохранители.

Низковольтные предохранители конструктивно представляют собой довольно простое устройство. Токопроводящий элемент (плавкая вставка) под воздействием тока, значение которого выше номинальной величины, нагревается, расплавляется в дугогасящей среде (чаще всего это кварцевый песок SiO2) и испаряется, создавая разрыв в защищаемой электрической цепи.

Изолятор препятствует выходу горячих газов и жидкого металла в окружающую среду. Он изготавливается из высокосортной технической керамики и должен выдерживать при отключении очень высокие температуры и внутреннее давление.

Защитные крышки имеют планки для захвата унифицированными рукоятками для замены плавких вставок низковольтных предохранителей. Вместе с керамическим корпусом они создают взрывонепроницаемую оболочку для коммутационной электрической дуги.

Песок, в свою очередь, важен для ограничения силы тока. Обычно применяется кристаллический кварцевый песок с высокой минералогической и химической чистотой (содержание SiO2 > 99,5%).

Для коммутационной функции важным являются определенный размер кристаллов песка и оптимальное его уплотнение.

Индикатор позволяет быстро находить сгоревшие предохранители. При повышенной жесткости пружины он может служить ударным сигнализатором для приведения в действие микропереключателей или разъединителей.

Припой сдвигает характеристическую кривую к меньшим значениям тока плавления. Он подбирается в соответствии с материалом плавкого элемента и должен находиться в нужном количестве и в нужном месте.

Контактные ножи механически и электрически соединяют плавкую вставку с держателем-основанием предохранителя. Они изготавливаются из меди или медного сплава с покрытием из олова или серебра.

Традиционными материалами, из которых изготовляются плавкие вставки это: медь, цинк, серебро, обладающие необходимым удельным электрическим сопротивлением.

Основным преимуществом при использовании предохранителя с плавкой вставкой является эффект токоограничения. То есть время расплавления плавкой вставки является достаточно малым и, как следствие, ток короткого замыкания не успевает достигнуть своего максимального значения. График показывающий явление токоограничения представлен ниже.

Основным параметром плавкой вставки является ее времятоковая характеристика. С ее помощью можно определить время отключения защищаемой линии при известном сверхтоке. График демонстрирующий данную зависимость представлен ниже.

Очевидно, что при номинальном уровне тока или меньшем его значении плавкая вставка должна проводить электричество неограниченное количество времени.

Для ускорения времени работы плавкой вставки применяют следующие технические решения:

- плавкие вставки с участками различной ширины (сечения)

- металлургический эффект в конструкции плавких вставок

За счет снижения сечения (сужения) плавкой вставки в определенных местах достигается требуемое — меньшее время размыкания цепи.

Металлургический эффект заключается в следующем: отдельные легкоплавкие металлы (например, свинец и олово) способны растворять в своей структуре более тугоплавкие металлы, такие как медь и серебро.

Для этого на медные проволочки наносятся капли олова. При нагреве сверхтоком оловянные капли быстро расплавляются, расплавляя при этом и часть проволок. Далее используется механизм работы плавкой вставки со сниженным сечением в определенных местах.

Основной причиной продолжающегося роста числа пользователей плавких предохранителей помимо крайне выгодного соотношения цены и результата, а также незначительной занимаемой площади является их общеизвестная надежность, которая характеризует предохранители как «последнюю линию защиты». Только сертифицированные предохранители с плавкими вставками, которые соответствуют заявленным характеристикам, позволят Вам избежать пожаров, возникающих в электропроводке и электроустановках.

7. Устройство и принцип работы электрического предохранителя.

Предохранители — это аппараты, защищающие установки от перегрузок и токов короткого замыкания.

Основными элементами предохранителя являются плавкая вставка, включаемая в рассечку защищаемой цепи, и дугогасительное устройство, гасящее дугу, возникающую после плавления вставки.

К предохранителям предъявляются следующие требования:

1. Времятоковая характеристика предохранителя должна проходить ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого объекта.

2. При коротком замыкании предохранители должны работать селективно.

3.Время срабатывания предохранителя при коротком замыкании должно быть минимально возможным, особенно при защите полупроводниковых приборов. Предохранители должны работать с токоограничением.

4. Характеристики предохранителя должны быть стабильными. Разброс параметров из-за производственных отклонений не должен нарушать защитные свойства предохранителя.

5. В связи с возросшей мощностью установок предохранители должны иметь высокую отключающую способность.

6. Замена сгоревшего предохранителя или плавкой вставки не должна требовать много времени.

Основной характеристикой предохранителя является зависимость времени плавления вставки от протекающего тока. Для совершенной защиты желательно, чтобы времятоковая характеристика предохранителя (кривая 1 на рис.9) во всех точках шла немного ниже характеристики защищаемого объекта (кривая 2 на рис.9). Однако реальная характеристика предохранителя (кривая 3 на рис.9) пересекает кривую 2.

Рис.9. Согласование характеристик предохранителя и защищаемого объекта.

Поясним это. Если характеристика предохранителя соответствует кривой 1, то он будет перегорать из-за старения или при пуске двигателя. Цепь будет отключаться при отсутствии недопустимых перегрузок. Поэтому ток плавления вставки выбирается больше номинального тока нагрузки. При этом кривые 2 и 3 пересекаются. В области больших перегрузок (область Б) предохранитель защищает объект. В области А предохранитель объект не защищает.

При небольших перегрузках (1,5-2)Iн нагрев предохранителя протекает медленно. Большая часть тепла отдается окружающей среде. Сложные условия теплоотдачи затрудняют расчет плавящего тока.

Ток, при котором плавкая вставка сгорает при достижении ею установившейся температуры, называется пограничным током Iпогр. Для того чтобы предохранитель не срабатывал при номинальном токе, необходимо соблюсти условие Iпогр>Iном С другой стороны, для лучшей защиты пограничный ток должен быть возможно ближе к номинальному. При токах, близких к пограничному току, температура плавкой вставки должна приближаться к температуре плавления.

Вставки выполняются из легкоплавких металлов, таких как свинец, цинк и сплавы.

При плавлении вставки пары металла ионизируются в возникающей дуге благодаря высокой температуре. Большой объем вставки увеличивает количество паров металла в дуге, затрудняет ее гашение, уменьшает предельный ток, отключаемый предохранителем. Из-за этих особенностей вставок из легкоплавких металлов широкое распространение получили медные и серебряные плавкие вставки с металлургическим эффектом, который объясняется ниже. На тонкую проволоку (диаметр менее 0,001 м) наносится шарик из олова. При нагреве вставки сначала плавится олово, имеющее низкую температуру плавления (232°С). В месте контакта олова с медной проволокой начинается растворение меди и уменьшение сечения медной вставки. Это вызывает увеличение сопротивления и повышение потерь в этой точке. Процесс длится до тех пор, пока расплавится медная проволока в точке, где расположен оловянный шарик. Возникшая при этом дуга расплавляет проволоку на всей длине. Применение оловянного шарика снижает среднюю температуру вставки в момент плавления до 280° С.

Стабильность времятоковой характеристики в значительной степени зависит от окисления плавкой вставки. Свинец и цинк образуют на воздухе пленку оксида, которая предохраняет вставку от изменения сечения. Медная вставка при длительной работе и высокой температуре интенсивно окисляется. Пленка оксида при изменении температурного режима отслаивается, и сечение вставки постепенно уменьшается. В результате плавкая вставка перегорает при номинальном токе, если ее температура при токе, близком к пограничному, выбрана высокой.

Если ток, проходящий через вставку, в 3—4 раза больше номинального, то практически процесс нагрева идет адиабатически, т. е. все тепло, выделяемое плавкой вставкой, идет на ее нагрев. Время нагрева вставки до температуры плавления равно:

где А’— постоянная, определяемая только свойствами материала и от размера вставки не зависящая;

поперечное сечение вставки;

Ik— ток, протекающий во вставке при коротком замыкании защищаемой цепи;

jk — плотность тока во вставке.

После того как температура плавкой вставки достигла температуры плавления, для перехода вставки из твердого состояния в жидкое ей необходимо сообщить тепло, равное скрытой теплоте плавления.

По мере того, как часть плавкой вставки из твердого состояния перейдет в жидкое, ее удельное сопротивление резко увеличится. Время перехода из твердого состояния в жидкое находится по формуле:

где p1— удельное сопротивление материала при температуре плавления;

p2— удельное сопротивление жидкого металла;

у- плотность материала вставки;

скрытая теплота плавления на единицу массы материала вставки;

А”— постоянная.

В действительности процесс плавления идет более сложно. Как только появится жидкий участок вставки, электродинамические силы, сжимающие проводник образуют суженные участки. В этих участках возрастает плотность тока и повышается температура. Уменьшение сечения вставки создает разрывающие усилия, аналогичные силам в контактах при коротких замыканиях.

Таким образом, как правило, дуга загорается раньше, чем вставка полностью перейдет в жидкое состояние.

Основным параметром предохранителя при коротком замыкании является предельный ток отключения — ток, который он может отключить при возвращающемся напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению.

Время существования дуги зависит от конструкции предохранителя. Полное время отключения цепи предохранителем равно:

Для

предохранителя со вставкой на воздухе

это время можно подсчитать по формуле:

Для

предохранителя со вставкой на воздухе

это время можно подсчитать по формуле:

где коэффициент п=3 учитывает преждевременное разрушение вставки, а k0=1,2-1,3 учитывает длительность процесса гашения дуги.

В

предохранителях с наполнителем разрушение

вставки до полного её плавления менее

вероятно. Время работы предохранителя

можно найти с помощью формулы:

Коэффициент kД учитывает длительность горения дуги и равен 1,7-2.

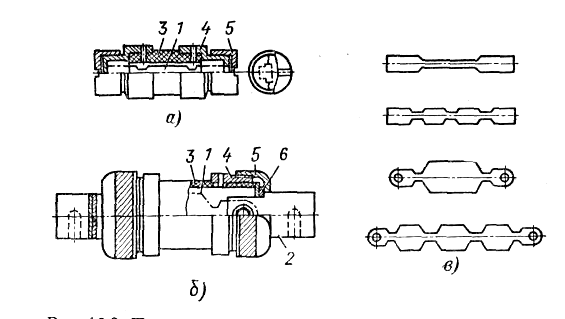

Предохранители с гашением дуги в закрытом объеме. Предохранители на токи от 15 до 60 А имеют упрощенную конструкцию. Плавкая вставка 1 прижимается к латунной обойме 4 колпачком 5, который является выходным контактом (рис. 10, а). Плавкая вставка 1 штампуется из цинка, являющегося легкоплавким и стойким к коррозии материалом. Указанная форма вставки позволяет получить благоприятную времятоковую (защитную) характеристику. В предохранителях на токи более 60 А плавкая вставка 1 присоединяется к контактным ножам 2 с помощью болтов (рис. 10, б).

Вставка располагается в герметичном трубчатом патроне, который состоит из фибрового цилиндра 3, латунной обоймы 4 и латунного колпачка 5.

Процесс гашения дуги происходит следующим образом. При отключении сгорают суженные перешейки плавкой вставки, после чего возникает дуга. Под действием высокой температуры дуги фибровые стенки патрона выделяют газ, в результате чего давление в патроне за доли полупериода поднимается до 4—8 МПа. За счет увеличения давления поднимается вольт-амперная характеристика дуги, что способствует ее быстрому гашению.

Плавкая вставка может иметь от одного до четырех сужений (рис 10, в) в зависимости от номинального напряжения. Суженные участки вставки способствуют быстрому ее плавлению при КЗ и создают эффект токоограничения.

Рис.10. Предохранитель типа ПР-2.

Поскольку гашение дуги происходит очень быстро (0,002 с), можно считать, что уширенные части вставки в процессе гашения остаются неподвижными.

Давление внутри патрона пропорционально квадрату тока в момент плавления вставки и может достигать больших значений. Поэтому фибровый цилиндр должен обладать высокой механической прочностью, для чего на его концах установлены латунные обоймы 4. Диски 6, жестко связанные с контактными ножами 2, крепятся к обойме патрона 4 с помощью колпачков 5.

Предохранители работают бесшумно, практически без выброса пламени и газов, что позволяет устанавливать их на близком расстояния друг от друга. Предохранители выпускаются двух осевых размеров — короткие и длинные. Короткие предохранители предназначены для работы на переменном напряжении не выше 380 В. Они имеют меньшую отключающую способность, чем длинные, рассчитанные на работу в сети с напряжением до 500 В. В зависимости от номинального тока выпускается шесть габаритов патронов различных диаметров. В патроне каждого габарита могут устанавливаться вставки на различные номинальные токи. Так, в патроне на номинальный ток 15 А могут быть установлены вставки на ток 6, 10 и 15 А.

Различают нижнее и верхнее значения испытательного тока. Нижнее значение испытательного тока — это максимальный ток, который, протекая в течение 1 ч, не приводит к перегоранию предохранителя. Верхнее значение испытательного тока — это минимальный ток, который, проходя в течение 1 ч, плавит вставку предохранителя. С достаточной точностью можно принять пограничный ток равным среднеарифметическому испытательных токов.

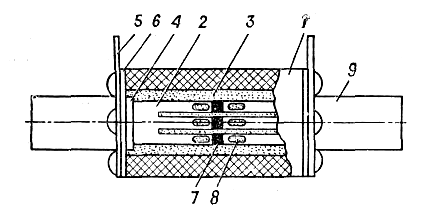

Предохранители с мелкозернистым наполнителем. Эти предохранители более совершенны, чем предохранители ПР-2. Корпус квадратного сечения 1 предохранителя типа ПН-2 (рис. 11) изготавливается из прочного фарфора или стеатита. Внутри корпуса расположены ленточные плавкие вставки 2 и наполнитель — кварцевый песок 3. Плавкие вставки привариваются к диску 4, который крепится к пластинам 5, связанным с ножевыми контактами 9. Пластины 5 крепятся к корпусу винтами.

В качестве наполнителя используется кварцевый песок с содержанием SiO2 не менее 98 %, с зернами размером (0,2—0,4)10-3 м и влажностью не выше 3 %. Перед засыпкой песок тщательно просушивается при температуре 120—180 °С. Зерна кварцевого песка имеют высокую теплопроводность и хорошо развитую охлаждающую поверхность.

Плавкая вставка выполняется из медной ленты толщиной 0,1— 0,2 мм. Для получения токоограничения вставка имеет суженные сечения 8. Плавкая вставка разделена на три параллельных ветви для более полного использования наполнителя. Применение тонкой ленты, эффективный теплоотвод от суженных участков позволяют выбрать небольшое минимальное сечение вставки для данного номинального тока, что обеспечивает высокую токоограничивающую способность. Соединение нескольких суженных участков последовательно способствует замедлению роста тока после плавления вставки, так как возрастает напряжение на дуге предохранителя. Для снижения температуры плавления на вставки наносятся оловянные полоски 7 (металлургический эффект).

При КЗ плавкая вставка сгорает и дуга горит в канале, образованном зернами наполнителя. Из-за горения в узкой щели при токах выше 100 А дуга имеет возрастающую вольт-амперную характеристику. Градиент напряжения на дуге очень высок и достигает (2—6)104 В/м. Этим обеспечивается гашение дуги за несколько миллисекунд.

После срабатывания предохранителя плавкие вставки вместе с диском 4 заменяются, после чего патрон засыпается песком. Для герметизации патрона под пластины 5 кладется асбестовая прокладка 6 что предохраняет песок от увлажнения. При номинальном токе 40 А и ниже предохранитель имеет более простую конструкцию. Предохранители ПН-2 выполняются на номинальный ток до 630 А. Предельный отключаемый ток КЗ, который может отключаться предохранителем, достигает 50 кА (действующее значение тока металлического КЗ сети, в которой устанавливается предохранитель).

Малые габариты, незначительная затрата дефицитных материалов, высокая токоограничивающая способность являются достоинствами этого предохранителя.

Рис.11. Предохранитель типа ПН-2.

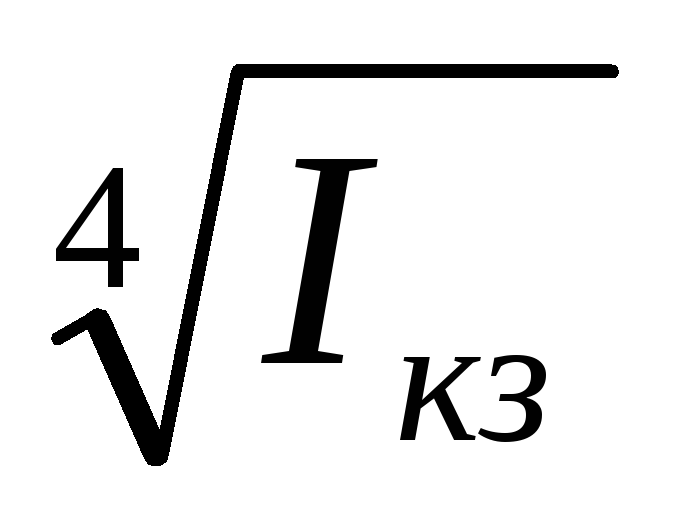

Предохранители для защиты полупроводниковых приборов. В настоящее время мощные полупроводниковые диоды и тиристоры, которые ради краткости будем называть приборами, находят широкое применение в выпрямительных установках и схемах автоматического управления. Существующие до последнего времени предохранители и автоматы из-за относительно большого времени срабатывания не могут защитить приборы при коротких замыканиях. Для выполнения поставленной задачи разработаны специальные быстродействующие предохранители.

При

временах  с

можно считать, что процесс нагрева

прибора протекает по адиабатическому

закону. Для удобства согласования

характеристик прибора и предохранителя

вводится понятие джоулева интеграла

с

можно считать, что процесс нагрева

прибора протекает по адиабатическому

закону. Для удобства согласования

характеристик прибора и предохранителя

вводится понятие джоулева интеграла

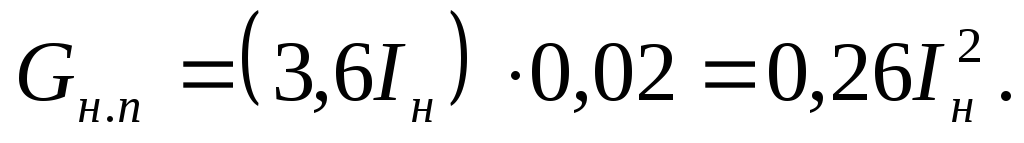

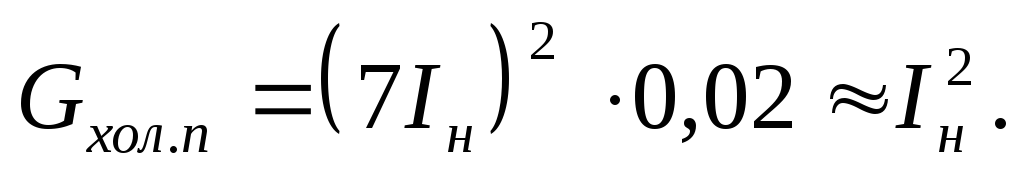

Для приборов, нагретых номинальным током, допустимый ток в течение 0,02 с равен 3,6 Iн. Тогда

Если прибор нагревается с холодного состояния, то допустимый ток равен 7 Iн, а интеграл

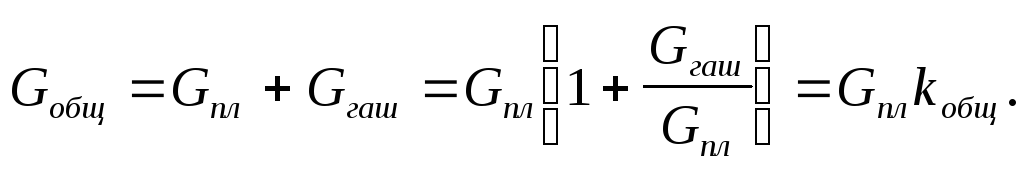

Для того чтобы предохранитель защитил прибор, необходимо, чтобы полный джоулев интеграл предохранителя был меньше джоулева интеграла прибора. Джоулев интеграл предохранителя состоит из джоулева интеграла нагрева до температуры плавления Gпл вставки и джоулева интеграла гашения образовавшейся дуги Gгаш. С целью сокращения первой составляющей предохранитель должен работать с большим токоограничением. Для достижения этой цели плавкая вставка выполняется из серебра, имеет перешеек с минимальным сечением и хорошо охлаждается кварцевым наполнителем (предохранители ПНБ). В некоторых предохранителях ПБФ плавкая вставка зажата между дисками корунда (А12О3), обладающего теплопроводностью в 7 раз большей, чем кварцевый наполнитель. Плотности тока в перешейке в номинальном режиме достигают 2000 А/мм2.

Джоулев интеграл Gгаш обычно учитывается коэффициентом kобщ:

В

выполненных конструкциях kобщ =3-10 и пропорционален  (при

(при ).

).

Быстродействующий предохранитель ПНБ-3 (разработан на базе предохранителя ПН-2) выпускается на переменное и постоянное напряжения до 660 В и номинальные токи 40—630 А. Предельная амплитуда тока короткого замыкания сети 150 кА. Максимальный фактический ток короткого замыкания не более 15 кА. Джоулев интеграл плавления (с холодного состояния) для вставки 100 А равен (0,2—2)10-4 А2с. Полный джоулев интеграл Gобщ=(5-10) А2с (напряжение 660 В). В настоящее время отечественной промышленностью выпускаются более совершенные предохранители серий ПП-31, ПП-41, ПП-51, ПП-61, ПП-71.

Следует отметить, что быстродействующие предохранители предназначены только для защиты от коротких замыканий. Защита от перегрузок должна выполняться другими аппаратами.

Устройство и принцип действия предохранителей

При соответствии номинального тока плавкой вставки току защищаемой электрической цепи теплота, выделяемая нагревающейся плавкой вставкой, отдается различным деталям предохранителя, а через них в окружающую среду. С увеличением тока нагрузки возрастает температура нагрева плавкой вставки и других деталей предохранителя.

Показателями, характеризующими предохранители, являются также зависимость времени перегорания плавкой вставки от проходящего через нее тока, а также предельный ток отключения, в качестве которого принят наибольший ток, отключаемый предохранителем без повреждений, препятствующих его нормальной работе.

При прохождении через плавкую вставку предохранителя тока, превышающего ее номинальный ток, вставка перегорает и разрывает электрическую цепь, отключая таким образом защищаемый участок от остальной части электроустановки.

Предохранители с плавкой вставкой являются конструктивно простыми, но в то же время достаточно надежными и экономичными аппаратами защиты электрических сетей и электроустановок напряжением до 1000 В.

Предохранитель ПР (рисунок 1, а) состоит из контактных стоек 1 и закрытого разборного патрона 3 без наполнителя, внутри которого размещены одна или две (в зависимости от номинального тока предохранителя или рабочего тока в защищаемой цепи) плавкие вставки.

Во избежание выпадения предохранителя при электродинамических усилиях, возникающих в контактах в момент коротких замыканий в электрической цепи, защищаемой предохранителем, в контактах обеспечиваются необходимые нажатия. Они создаются за счет пружинящих свойств материала скобы контактных стоек (в предохранителях на 15— 60 А), стальной кольцевой или пластинчатой пружины (в предохранителях на 100—350 А) и специального зажима с рукояткой 2, установленного на контактной стойке.

Патроны (рисунок 1, б) предохранителя ПР представляют собой фибровую трубку 4 с толщиной стенок 3—6 мм, внутри которой расположена плавкая вставка 5, а на концах навернуты латунные втулки 6 с прорезями для прохода плавкой вставки.

На втулки надеты латунные колпачки 7, служащие контактными частями у предохранителей на номинальные токи до 60 А. У предохранителей на 100—1000 А контактными частями являются медные ножи 9. Во избежание смещения ножей в предохранителе имеется фиксирующая шайба 8 с пазом для ножа.

Плавкие вставки (рисунок 1, в) представляют собой пластинки с одним или несколькими участками сужения. При перегрузках плавкая вставка (рисунок 2, а) перегорает обычно на одном участке сужения (рисунок 2, б), а при коротких замыканиях — на нескольких участках одновременно (рисунок 2, в).

Рисунок 1 – Разборные предохранители ПР на номинальные токи 15-1000 А с незаполняемыми патронами:

а — общий вид, б — патроны предохранителей на номинальные токи 15-60А и 100— 1000А, в — конструкции плавких вставок; 1,9 — контактные стойка и нож, 2 — рукоятка зажима, 3 — разборный патрон, 4 — фибровая трубка, 5 — плавкая вставка, 6,7 — латунные втулка и колпачок, 8 — фиксирующая шайба

Рисунок 2 – Плавкие вставки

Рисунок 3 – Разборный предохранитель ПН с патроном, заполняемым кварцевым песком:

1 — фарфоровый патрон, 2 — плавкая вставка, 3 — шайба, 4 — контактный нож, 5 — выступы для съема патрона из контактов и установки его в контактах, 6 — крышка патрона

Плавкие вставки изготовляют из листового цинка марки Ц0 или Ц1 путем штамповки. При плавлении вставки предохранителя пары цинка ускоряют процесс рекомбинации ионов, благодаря чему улучшаются условия деионизации дугового пространства, способствующей быстрому гашению электрической дуги в патроне. Отсутствие в патроне заполнителя ухудшает условия гашения электрической дуги, возникающей при разрыве электрической цепи перегорающей плавкой вставкой. Более совершенными по своей конструкции и характеристикам являются предохранители ПН с разборным патроном, заполненным кварцевым песком.

Предохранитель ПН (рисунок 3) состоит из квадратного снаружи и круглого внутри фарфорового патрона 1, в котором помещена плавкая вставка 2, приваренная к шайбам 3 врубных контактных ножей 4. Контактные ножи, выступающие из патрона, фиксируются прорезями в крышках 6, прикрепленных винтами к торцам патрона. Патрон заполнен сухим кварцевым песком. Для предохранения песка от увлажнения патрон герметизирован прокладкой из листового асбеста толщиной 0,8 — 1 мм, установленной между крышкой и патроном предохранителя.

Плавкая вставка предохранителя ПН представляет собой одну или несколько медных ленточек толщиной 0,15 — 0,35 мм и шириной до 4 мм с просечками длиной 6 — 12 мм. При использовании плавкой вставки, состоящей из тонких параллельных ленточек, снижается ее сечение при данном номинальном токе, а следовательно, и количество паров металла в патроне при перегорании плавкой вставки. Это облегчает гашение электрической дуги в патроне, так как при перегорании ленточек плавкой вставки возникает одновременно несколько параллельных дуг, что способствует более интенсивному рассеянию энергии дуги.

Для обеспечения быстрого плавления вставки предохранителя и повышения его защитного действия при малых перегрузках на ленточки плавкой вставки напаяны оловянные шарики диаметром 0,5 — 2 мм (в зависимости от номинальных токов плавких вставок). Наличие этих шариков позволяет использовать «металлургический эффект», сущность которого состоит в том, что при нагреве вставки оловянный шарик, обладающий более низкой температурой плавления, расплавляется раньше, чем вставка, и, проникая в металл вставки, образует сплав металла с характеристиками, отличающимися от исходного материала большим электрическим сопротивлением и более низкой температурой плавления. При токах перегрузки плавкая вставка, нагреваясь, перегорает в том месте, где напаян шарик из олова, при этом температура нагрева всей вставки будет несколько ниже температуры плавления металла, из которого она выполнена.

Предохранители ПР и ПН обладают токоограничивающей способностью, поскольку плавкая вставка в них перегорает раньше, чем ток короткого замыкания успевает достигнуть установившегося значения. Предохранители требуют постоянного наблюдения и своевременного ремонта. От их исправности зависит нормальная и безопасная работа защищаемых электроустановок.